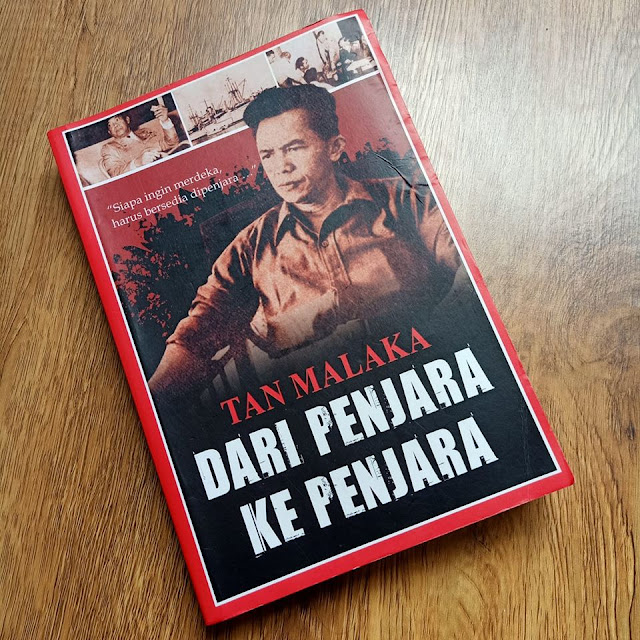

Dari Penjara ke Penjara [Resensi]

Buku ini saya dapet dari cuci

gudang Gramedia beberapa waktu yang lalu. Perspektif kesejarahan setelah

membaca Bumi Manusia dan Hindia Belanda 1930, membuat saya tertarik untuk tahu

lebih banyak tentang pemikiran, sudut pandang, dan situasi kebatinan para

pelaku sejarah. Terlebih mereka-mereka yang memang include sebagai tokoh

pergerakan. Maka ketika melihat buku ini ada di tumpukan buku-buku sejarah, tak

butuh waktu lama bagi saya untuk memilih.

Pada intinya buku ini bercerita tentang

“petualangan” Tan Malaka di beberapa fase penting dalam kehidupannya. Diawali

dari cerita Tan Malaka yang melanjutkan sekolahnya di Belanda dengan beasiswa, kemudian

pulang kampung dan menjadi semacam guru bantu di sekolah anak kuli perkebunan

tembakau Deli. Beberapa waktu kemudian, ia merantau ke Semarang dan ikut

membangun sekolah rakyat di sana. Di sinilah Tan Malaka mulai intens bergerak

sebagai aktivis murba dan menjadi fungsionaris PKI saat itu. Merasa kehadiran

Tan Malaka mengganggu, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menangkapnya dan singkat

cerita membuangnya kembali Belanda. Dari Belanda, ia memulai perjalanannya melintasi

berbagai negara, mulai dari Jerman, Rusia, Filipina, Tiongkok, Myanmar,

Malaysia, Singapura, hingga akhirnya kembali ke Indonesia setelah Hindia

Belanda menyerah kepada Jepang di awal-awal Perang Dunia II.

Perjalanan melintasi berbagai

negara inilah yang menjadi benang merah cerita dalam buku ini. Di setiap negara

yang ia lewati, Tan Malaka selalu menceritakan pandangannya terkait kondisi sosiopolitik,

sejarah perlawanan terhadap imperialisme, serta cara yang ia lakukan untuk bertahan

hidup. Tentu saja semua perjalanan itu ia lakukan dalam konteks pelarian politik.

Tan Malaka pernah beberapa kali ditangkap, kemudian kabur/dilepaskan lagi. Maka

melakukan penyamaran, berganti-ganti identitas, sampai memalsukan dokumen

administrasi sudah menjadi bagian “normal” dari kehidupannya. Karena cerita

dalam buku ini ditulis sendiri oleh Tan Malaka, maka semua cerita itu adalah

memoar yang orisinil. Membacanya seolah sedang membaca sebuah diari.

Ada beberapa hal yang saya

rangkum dan barangkali bisa menjadi pelajaran.

Pertama, Tan Malaka adalah sosok

yang luar biasa adaptif. Ia mudah belajar, mudah bergaul, dan peka terhadap

situasi di sekitarnya. Di masa-masa awal, Tan Malaka mengaku hanya bisa

berbahasa Melayu dan Belanda, namun ketika ia sadar butuh memahami bahasa Inggris

diapun berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat bahkan menjadi sumber

penghidupan dengan menjadi pengajar bahasa tersebut. Hal yang sama juga berlaku

di tempat lain. Tak heran Tan Malaka juga akhirnya dikenal menguasai sekurang-kurangnya

bahasa Mandarin, Jerman, dan Tagalog yang terbukti sangat membantunya dalam

masa pelarian. Ia juga bisa mencium situasi ketika dirinya dalam bahaya sehingga

bisa menyusun rencana pelarian atau pembelaan diri.

Kedua, networking Tan Malaka

benar-benar ajib untuk ukuran di masa itu. Di hampir semua negara yang ia

lewati, Tan Malaka selalu punya relasi yang menjad asylum, setidaknya untuk

sementara. Sembari dirinya mencari penghidupan, ia membangun relasi baru dengan

warga lokal dan memperoleh simpati dari mereka. Pernah suatu ketika di

masa-masa krisis di Singapura, Tan Malaka berhasil meyakinkan petugas imigrasi untuk

memberikannya surat jalan, padahal surat jalan itu berasal dari negara yang

tengah memburunya. Dengan networking pula Tan Malaka selalu punya cara untuk

mencari nafkah selama masa pelarian, mulai dari menjadi juru tulis, kontributor

pers, hingga pengajar di negeri orang.

Ketiga, selama lebih dari 20

tahun masa-masa petualangan yang diceritakan, Tan Malaka menunjukkan

konsistensi atas pembelaan terhadap kaum murba (jelata). Barangkali spirit

semacam itu yang membuatnya condong terhadap sosialisme-komuniesme dan

menganggapnya sebagai antithesis dari imperialisme. Di sekolah anak kuli di

Deli, Tan Malaka menggagas ide bahwa anak kuli butuh lebih dari sekedar ilmu

tentang perkulian. Pendidikan harus ditujukan untuk mempertajam kecerdasan

(intelektual), memperkokoh kemauan (self motivation), dan memperhalus perasaan

(empati). Di sekolah rakyat Semarang, Tan Malaka juga mengganggap orientasi

pendidikan tidak boleh sebatas mengajarkan kompetensi untuk menjadi juru tulis

(profesi yang cukup beken saat itu bagi masyarakat pribumi), tapi juga harus

mengajarkan spirit entrepreneurship agar mereka kelak bisa berdikari dan bebas

untuk berjuang.

Sedikit memperpanjang di bagian

ini, satu lagi contoh yang mungkin secara jelas menggambarkan kepedulian Tan

Malaka, adalah apa yang diperbuatnya di pertambangan Bajah Kozan (sekarang Banten).

Pertambangan itu dimiliki dan dikelola oleh orang Jepang dengan mempekerjakan romusha.

Sebelumnya, di sana romusha diperlakukan ala kadarnya dan kurang dimanusiakan.

Minim bahan pangan, minim sarana kesehatan, minim bahan pakaia. Bahkan sebagian

romusha didatangkan dengan tipu muslihat. Oleh para pamong, para petani di

daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipanggil di sawahnya diiming-imingi untuk ikut

pelatihan. Tanpa rincian informasi, tanpa bekal, bahkan tanpa informasi kepada

keluarganya para petani yang sudah berkumpul ini lantas dibawa ke Banten tanpa

tahu apa-apa. Di sana mereka dipekerjakan sebagai romusha. Mereka yang tidak

terima kemudian ada yang kabur berusaha pulang kembali. Namun karena buta huruf

dan tak punya keahlian, banyak dari mereka yang jatuh sakit dan meninggal di

perjalanan.

Singkat cerita ketika Tan Malaka

pulang ke Indonesia dan bekerja di pertambangan ini, ia pun berupaya mengubah

situasi. Saat dipercaya menduduki posisi yang mengelola romusha, ia memperbaiki

administrasi sehingga meminimalisir perilaku tipu muslihat dari para pamong.

Selain itu dia juga mendirikan dapur umum untuk menjamin ketersediaan dan

kualitas pangan, membuat bilik-bilik agar para romusha ini tidak tidur di

tanah, menginisiasi kebun sayuran sendiri supaya pasokan gizi terpenuhi, bahkan

membuat lapangan sepakbola dan pementasan sandiwara untuk sarana hiburan.

Keempat, Tan Malaka adalah pemikir

ulung. Barangkali hal itu muncul dari luasnya pembacaannya terhadap sejarah dan

filsafat. Ia bisa menjelaskan dengan baik bagaimana gerakan perlawanan rakyat

Filipina terhadap penjajah Spanyol sekaligus menganalisa mengapa tiga serangkai

yang menjadi motor perlawanan di awal, yakni Mabini, Bonifacio, dan Aquinaldo, justru

berseteru di akhir. Demikian pula penjelasannya mengenai naik turunnya gerakan

Kuomintang dan Sun Yat Sen di Tiongkok, sebab-sebab meredupnya pengaruh Kesultanan

Malaka yang dulunya digdaya, hingga bagaimana model pasar bebas mempersempit

ruang gerak bangsa Melayu di Singapura. Salah satu pemikiran Tan Malaka yang mungkin

cukup menarik adalah soal perang, yang menurutnya sebagian besar adalah soal

perebutan kuasa atas faktor produksi. Ini adalah latar yang paling dominan dari

semua peperangan, sejak zaman sebelum masehi hingga zaman kiwari. Bukan idealisme

personal. Terlepas dari kita sepakat atau tidak, pemikiran semacam ini sangat

berhaga untuk memperoleh sudut pandang alternatif.

Kelima, Tan Malaka adalah sosok vokal

dan kritis. Ini tentu sudah bukan perdebatan lagi. Tan Malaka terbiasa menulis

bahkan membuat propaganda-propaganda perlawanan. Ia tidak pernah segan

menyampaikan pemikirannya secara argumentatif. Dalam suatu pertemuan besar di

Bajah Kozan yang dihadiri oleh para petinggi dari Jepang, secara terbuka ia menyampaikan

bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah syarat untuk bisa bekerjasama secara

setara. Di lain kesempatan, Tan Malaka juga menunjukkan ketidaksetujuannya

terhadap cara Bung Karno memposisikan Jepang. Bung Karno pernah bilang bahwa

setetes keringat romusha adalah racun bagi sekutu. Bagi Tan Malaka retorika Bung

Karno ini hanya sekedar bunga-bunga yang tidak berdasar pada realita. Demikian

pula Tan Malaka juga mengkritik konsep koperasi ala Hatta yang menurutnya

secara implementasi tidak mempertimbangkan relasi kuasa. Keluputan ini menyebabkan

koperasi justru jadi media korupsi para pengurus yang lantas merugikan

anggota-anggotanya.

Saya merasa memperoleh manfaat

dari buku ini. Akan tetapi secara penulisan/penerbitan ada berbagai kekurangan.

Satu kekurangan yang cukup mengganggu adalah kesalahan ketik yang cukup

konsisten yakni kata “dari” kerapkali ditulis “dan”. Selain itu buku ini juga menggunakan

gaya kesusastraan melayu lama, sehingga pembaca yang kurang familiar barangkali

sedikit kesulitan untuk memahami beberapa bagian karena terasa seperti ada kata

atau frasa yang kurang lengkap atau berbeda SPOK-nya dengan PUEBI yang baru. Kekurangan

lainnya adalah adanya halaman yang hilang (Hal 560) yang untungnya untuk kasus

saya penerbit menempelkan halaman yang hilang itu di balik cover belakang.

Akhir kata, buku ini cukup baik

untuk menjadi tambahan referensi yang berharga bagi rekan-rekan yang menyukai

buku bergenre sejarah. Karena bukan hanya sejarah Indonesia yang kita peroleh

wawasannya, melainkan juga sekelumit sejarah di tempat-tempat yang Tan Malaka

lewati. Bagi yang menggemari persoalan filsafat dan pemikiran, buku ini juga

bagus karena memberikan pembacanya perspektif seorang yang berhaluan kiri.

Terakhir, bagi yang tertarik dengan biografi para pejuang dan pahlawan

nasional, buku ini barangkali salah satu bacaan penting karena akan banyak spirit

yang bisa diteladani dari perjalanan Tan Malaka. Tak ada perjuangan tanpa

pengorbanan, seperti kata Tan Malaka sendiri, “Siapa ingin merdeka, harus

bersedia dipenjara.” Tentu petuah ini tidak harus kita maknai secara

letterlijk. Namun setidaknya kita paham bahwa semakin bernilai sesuatu, semakin

mahal pula harga yang harus kita bayar. Dan semakin tinggi hasil yang kita

ingini semakin besar pula risiko yang perlu kita hadapi.

Wallohua’lam

Sepertinya akan menarik kalau resensi ini memiliki judul.

ReplyDelete